|

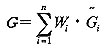

注) 1)詳細は、谷沢弘毅(1998)「地域間格差と経済発展の関係-18ヵ国における数10年の国際比較」未定稿、谷沢弘毅(1999)「戦後日本の地域開発政策は、はたして成功したのか」(財)日本地域開発センター編『地域開発』99年1月号を参照のこと。なお、わが国の生産格差をあえて10地域で計測し直した理由は、ジニ係数は地域数が異なることによって計測値が変化するためである。このため以下の先進国の計測値も、ほぼ10地域で計測した数値である。 2)産業別の要因分解の方法を具体的に説明すれば、以下のとおりである。いま、各県経済がn個の産業で構成されていると仮定すれば、ジニ係数(G)は以下のように書き換えられる。  ここで 3)この点は、谷沢弘毅(1992)「戦後日本の地域間格差の動向」一橋大学経済研究所編『経済研究』第43巻第2号、谷沢(1998)「地域間格差と経済発展……」が詳しい。 4)全国のTFPは、浦田秀次郎(1996)「中小企業における技術進歩と下請制度」経済企画庁経済研究所編『経済分析』(政策研究の視点シリーズ第1巻)より入手した。 |